Il Piper

I giovani e l’istinto atavico del ballo

| di Sergio Maldini |

16 ottobre 1966. Nel quadro della season romana va segnalata la forte ripresa del Piper. Il Piper tutti sanno cos’è; prima che un night è un’istituzione. Vi convengono giovani di ogni estrazione sociale, studenti, disoccupati, guardarobiere in libertà, bulli di periferia. Un istinto, che sarebbe azzardato definire atavico, come molti sociologi si sforzano di definire, li accomuna. È l’istinto del ballo, della scarica emotiva, del moto ritmato e pendolare del corpo; più che danzatori sembrano ginnasti in una fumosa palestra rionale. Non sono nemmeno i beatniks americani degli anni cinquanta, presi, questi ultimi dalla droga, dal vagabondaggio, dai rapimenti della filosofia Zen. Il frequentatore del Piper romano, pur guardando all’Inghilterra, seconda patria lontana, resta un bonario ragazzotto cattolico, buon consumatore di coca-cola.

Ultimamente il Piper ha avuto un momento di splendore. C’è stata una gran festa, con un défilé del Piper Market, e i modelli originali di Mary Quant, inventrice della minigonna e premiata dalla regina. Patty Pravo, cantante adorata, pantaloni stretti, camicetta rossa, è giunta in Rolls Royce. Nel contesto di una Roma scettica, usa da secoli alle più disparate importazioni, questa coreografia di tipo anglosassone risultava ottimistica, una specie di speranza. Gli invitati erano circa duemila. C’erano molti pigiama-palazzo, minigonne che era impossibile ignorare, vestiti op, pop, veri Courrèges. La mondanità capitolina, ruotante intorno ai cinematografari, ha approvato. Una kermesse hollywoodiana in ritardo, ma pur sempre una kermesse.

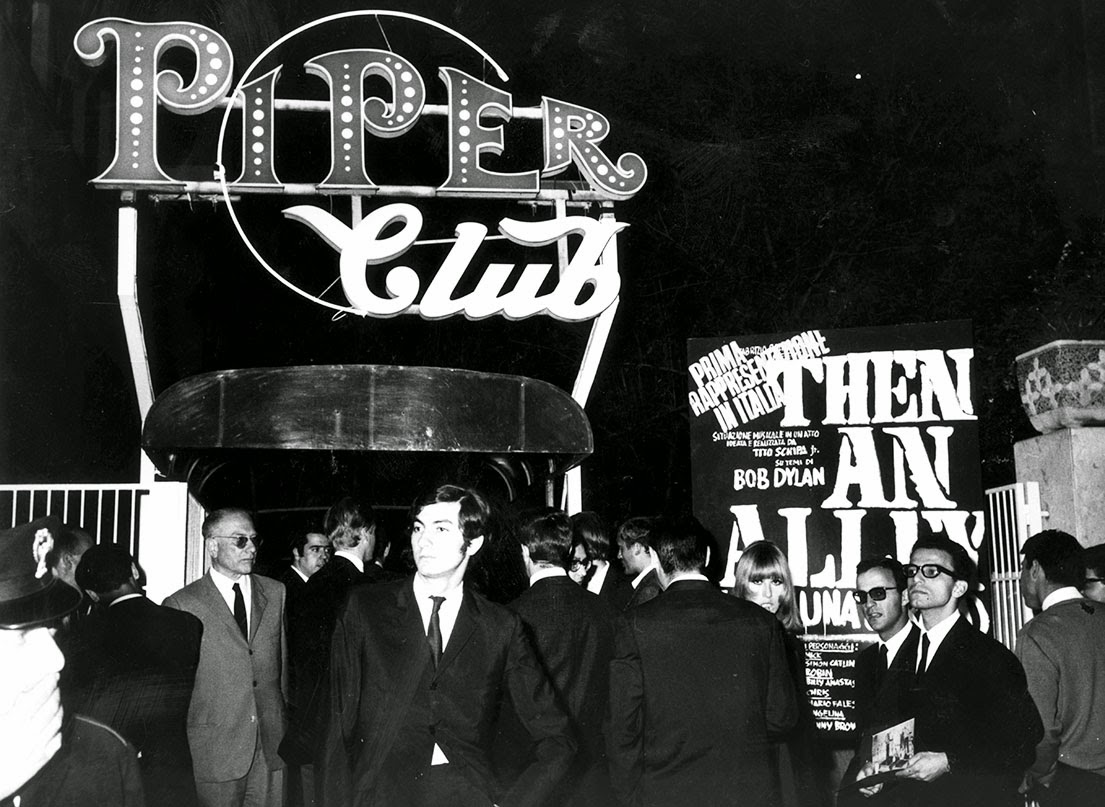

Il Piper in origine doveva essere un cinematografo, poi l’architetto Caroleo lo adattò alle nuove esigenze. Via Tagliamento, dove sorge, sfiora il quartiere Coppedè che è quanto di più floreale esista nell’architettura romana; un quartiere di pensionati ricchi, di generali in pensione. Il salone da ballo, se così vogliamo chiamarlo, è un sotterraneo; vi si accede mediante tre rampe di scale, e chi vuole può farsi pulire le scarpe da una di quelle macchinette automatiche molto in voga a New York. Se vi andate con amici, appena entrati, dovete calcolare un periodo di incomunicabilità: una volta dentro, parlerete a gesti, perché la musica è così assordante che non permette alcuna conversazione.

Sul pavimento ci sono quadrati luminosi, alcuni in rilievo, altri no, e vasti balconi di cemento, simili a terrazze di ville, incombono sulla pista. Le orchestre agiscono nel palcoscenico su un fondale aggressivo: una larga bocca di donna che ride, neri occhi bistrati, un collage di ferri arrugginiti e contorti, come in certe prove pop delle ultime biennali veneziane. Dal soffitto pendono grappoli di lampade, che a parte la loro intenzione artigianale, o da hangar, o da studio di architetto, propongono, in ultima analisi, un florilegio liberty. Le chitarre elettriche producono un frastuono senza rimedio. Secondo una notazione abbastanza antiquata, potremmo dire che l’individuo in mezzo alla folla si sente solo.

I danzatori scossi dallo shake sono in genere sui vent’anni, la loro autonomia testimonia la loro innocenza. Madidi, in blu-jeans, le vite esilissime da toreri, spesso apatici e tristi, talvolta non privi di foruncoli, agitano braccia e gambe in un ritmo all’infinito; lo shake non comporta regole precise, rifiuta il sistema, è un’«opera aperta». Il rituale delle chiese battiste negre, il folklore primitivo, il negligente preatletico del centista in souplesse, scattante e pigro insieme, si mescolano in una ripetizione distratta, scandita unicamente dal tempo. Tracagnotte ragazzine laziali, rotondette, ostentano ginocchia forti: prese in se stesse le scambieremmo per quelle di un centromediano; e la dolcezza dei loro visi è sperduta. Il ballo raggiunge uno spasimo collettivo, i rumori e le immagini prospettano una falsa fine del mondo: è l’ebbrezza innocua del Piper, come le aranciate sui vassoi dei camerieri in livrea.

Ma il club di via Tagliamento non è frequentato unicamente da teenagers. Ci piovono anche turisti stranieri, tedeschi, inglesi, francesi, che assistono alla sagra dai banconi del bar. E ci vengono giovani diplomatici, la cui prudenza finanziaria, quando sono in compagnia di un’amica, ha l’alibi della curiosità culturale. E mondani giovani, stanchi di via Veneto; e provinciali da ogni parte d’Italia. Questo pubblico di osservatori si stacca sull’altro degli interpreti; come un invisibile limite scenico divide le concezioni del mondo e le generazioni. Tale limite viene sottolineato dalle immagini dell’op pop light system.

L’op pop light system ebbe la sua consacrazione ufficiale durante la festa di cui dicevamo. Sullo schermo, dietro i cantanti dinoccolati, appaiono fotogrammi a colori, veloci, impercettibili, come un pubblicità subliminale: accesi girasoli alla Van Gogh, nuvole esclamative di fumetti (un «bang!» a destra, su in alto), rossi sfuocati alla Rotko, segnali stradali, alfabeti anglosassoni, frecce nere, rettangoli blu, occhi impazziti, una dentiera, la sagoma gagliarda di un giocatore di rugby; raramente l’op pop light system si compromette in una calma figurativa. Le amplificazioni sonore della stereofonia accompagnano il caos. Se uno di quei generali in pensione abitanti del Coppedè, pur abituati ai rumori delle guerre, scendesse al Piper, ne resterebbe inorridito.

Tuttavia la folla dei giovinetti non possiede nulla di terribile, di iconoclastico. Il più delle volte il «capellone» è un personaggio indifeso, timido, scontroso, affatto volgare; ha paura di usare l’autobus per non essere schernito; la sua violenza si limita ai funambolismi dello shake, e nei casi più corrivi non evade da una pretestuosità bohémien e letteraria. Egli aspira al «gruppo» quale condizione anagrafica, comunanza delle stesse giovani predilezioni, difficoltà di comunicare con i «matusa». Il gruppo ha un suo linguaggio; per esempio il «donatore» è colui dall’attività dongiovannesca, versatile negli amori; una «roccia» un tipo ben piantato, «78 giri» i non più giovani, uno «scoglio» una ragazza noiosa, «squallida» una ragazza che non ci sta. Il «selvaggio» è un ingenuo, e «bla bla bla bla bla» la vaga risposta di uno che non è in vena di parlare.

Il Piper, nato quasi per caso, ripete l’analoga situazione di tante altre città europee. Londra in testa, capitale degli adolescenti. Ignoro perché, ma quello dei giovani si pone sempre come un «problema»; e non capisco perché dobbiamo occuparci tanto dei giovani, quando non abbiamo ancora finito di occuparci di noi stessi. Il fatto è che i giovani non si occupano di noi, perciò lasciamoli al loro Piper. E non dimentichiamo che tutti abbiamo avuto un Piper nella nostra vita, persino ai tempi delle Grandi Manovre 1940-45.#

Nota: Il brano proposto, pubblicato in origine su «il Resto del Carlino», di cui dal 1961 Sergio Maldini era corrispondente a Roma, è tratto dalla raccolta Il giornalista riluttante, il Mulino, Bologna 1968, pp. 162-165.

Nota: Il brano proposto, pubblicato in origine su «il Resto del Carlino», di cui dal 1961 Sergio Maldini era corrispondente a Roma, è tratto dalla raccolta Il giornalista riluttante, il Mulino, Bologna 1968, pp. 162-165.

(Il sottotitolo, scelta arbitraria del curatore del sito, è una libera aggiunta a fini di impaginazione. La foto in alto, che mostra l’ingresso del Piper in un momento degli anni Sessanta, è invece presa da un pezzo online.)

In un’intervista televisiva Rai di inizio anni Novanta, trovata in rete tempo fa, l’autore spiega il perché del titolo della raccolta:

«Già il titolo, Il giornalista riluttante, indica una certa tematica. Cosa indica? Indica che questo giornalista non è che accetti tutti i canoni del giornalismo. È riluttante al giornalismo perché aspira alla letteratura. Allora, in Italia, era possibile unire le due cose: la letteratura e il giornalismo spesso si identificavano in una sola persona. Avevamo dei giornalisti che erano anche degli scrittori, come per esempio è il caso di Montanelli, Buzzati, Piovene, Curzio Malaparte eccetera. I quali erano sì dei giornalisti che giravano il mondo, però erano anche scrittori al momento della resa sulla pagina di queste loro considerazioni. Questa simbiosi tra giornalismo e letteratura non doveva durare a lungo. Poi, quando cominciò il primo giornalismo sociologico, nei primi anni sessanta se ben ricordo, quando i giornali cominciarono a interrogarsi su quanti mesi doveva lavorare un operaio sovietico per comprare un paio di scarpe, finì questa storia di giornalismo e letteratura. Infatti, poi nelle società per esempio anglosassoni, le più evolute, le due cose sono ben distinte: per esempio, chi vuol leggere la cronaca legge il New York Times; chi vuol leggere narrativa legge il New Yorker. Invece noi avevamo, [per fare] l’esempio più clamoroso […], il Corriere della Sera, che pur vantando questa unione tra le due attività, il giornalismo e la letteratura, era anche il quotidiano più venduto. Voglio dire che il lettore accoglieva abbastanza bene il fatto che per esempio Piovene andasse in America e ci rendesse un’idea dell’America come lui la vedeva. Non era importante avere dei dati obiettivi, dei dati di tipo sociologico. Era importante vedere come uno scrittore, un’artista, considerava il paese che stava visitando. Ecco, io ho praticato molto questo giornalismo così letterario fra il mio primo romanzo [I sognatori, Mondadori 1953] e il mio secondo romanzo [La casa a nord-est, Marsilio 1991]».

«Già il titolo, Il giornalista riluttante, indica una certa tematica. Cosa indica? Indica che questo giornalista non è che accetti tutti i canoni del giornalismo. È riluttante al giornalismo perché aspira alla letteratura. Allora, in Italia, era possibile unire le due cose: la letteratura e il giornalismo spesso si identificavano in una sola persona. Avevamo dei giornalisti che erano anche degli scrittori, come per esempio è il caso di Montanelli, Buzzati, Piovene, Curzio Malaparte eccetera. I quali erano sì dei giornalisti che giravano il mondo, però erano anche scrittori al momento della resa sulla pagina di queste loro considerazioni. Questa simbiosi tra giornalismo e letteratura non doveva durare a lungo. Poi, quando cominciò il primo giornalismo sociologico, nei primi anni sessanta se ben ricordo, quando i giornali cominciarono a interrogarsi su quanti mesi doveva lavorare un operaio sovietico per comprare un paio di scarpe, finì questa storia di giornalismo e letteratura. Infatti, poi nelle società per esempio anglosassoni, le più evolute, le due cose sono ben distinte: per esempio, chi vuol leggere la cronaca legge il New York Times; chi vuol leggere narrativa legge il New Yorker. Invece noi avevamo, [per fare] l’esempio più clamoroso […], il Corriere della Sera, che pur vantando questa unione tra le due attività, il giornalismo e la letteratura, era anche il quotidiano più venduto. Voglio dire che il lettore accoglieva abbastanza bene il fatto che per esempio Piovene andasse in America e ci rendesse un’idea dell’America come lui la vedeva. Non era importante avere dei dati obiettivi, dei dati di tipo sociologico. Era importante vedere come uno scrittore, un’artista, considerava il paese che stava visitando. Ecco, io ho praticato molto questo giornalismo così letterario fra il mio primo romanzo [I sognatori, Mondadori 1953] e il mio secondo romanzo [La casa a nord-est, Marsilio 1991]».