I figli di Mobutu

Nella Repubblica democratica del Congo nei mesi dell’arrivo al potere di Kabila

| di Lieve Joris |

Pépé mi raccontò perché aveva abbandonato gli studi di economia a Kisangani, la città natale su un’ansa del Congo. Ogni volta che si metteva a studiare la testa gli si riscaldava fin quasi a scoppiare. Come se ci fosse una lampadina che, studiando, riceveva troppa corrente. Un problema che conoscevamo molto bene in quella casa di Bunia: per qualche istante la lampadina brillava più del solito, dopodiché sentivamo un forte «bang!» e intorno a noi si faceva il buio.

Da allora Pépé commerciava. Comprava pesce salato dalle parti del lago Alberta, per rivenderlo a Beni, duecento chilometri a sud. Il suo segno di riconoscimento era un berretto comprato da un nigeriano per nove dollari, un coso marrone e peloso, a forma di testa di cane, che metteva entrando a Beni perché tutti sapessero dell’arrivo del pesce.

Conobbi Pépé e i suoi amici nella casa dove avevo trovato alloggio a Bunia, su una collina. Era un grande edificio in stile coloniale: stanze dai soffitti alti, con pochi mobili e la luce di nude lampadine e lampade al neon, dove vivevamo tutti in mezzo alle valigie. Nella camera che i ragazzi si affrettarono a liberare per trovarmi un posto c’era solo un letto e le ante delle scansie a muro erano ricoperte da pubblicità di riviste. I tubi dell’acqua erano rotti da tempo. In quella che una volta era la cucina c’erano dei bidoni gialli che riempivamo dal rubinetto nel cortile.

All’inizio non capivo che cosa li avesse riuniti lì, né perché passassero le giornate a oziare. Già alle sei e mezza di mattina Roy sedeva a gambe larghe su una poltrona a guardare video del cantante Koffi Olomidé, mentre Sakayonsa – il nome di un ballo in voga alcuni anni prima – tagliava avocadi e grosse fette di pane bianco, un walkman senza pile appeso alla cintura. Djokas era il più serio del gruppo e l’unico ad avere terminato gli studi. Dopo colazione spariva senza dire dove, una cartella sotto braccio e sempre la stessa tenuta, pantaloni neri e camicia a quadri bianca e nera, per rientrare solo la sera.

In casa c’era una donna. Il marito era partito per l’interno con un piccolo carico e sarebbe dovuto tornare da tempo, ma ancora non si vedeva. Non una novità: le strade erano così dissestate che a volte si rimaneva bloccati in un posto per settimane. Salima di solito stava poco nella sala da pranzo, dove si trovavano la televisione e il radioregistratore. Passava gran parte del tempo nel cortile interno, seduta su uno sgabello di legno, a cucinare per quella truppa affamata di sfaccendati. O a preparare frittelle che il tabaccaio sul marciapiede di fronte vendeva per lei. L’uomo non chiedeva nulla in cambio, si accontentava se a fine giornata gliene dava una. Neanche le arachidi fritte erano le sue, e se qualcuno aveva delle uova le aggiungeva senz’altro al suo assortimento. Così, in forma modesta, teneva in piedi un piccolo negozio.

Ogni mattina Salima faceva il bagno alla figlioletta Samira in una piccola vasca, prima di uscire mano nella mano per andare a scuola, passando da un sentiero nell’orto. Faticavo a immaginare in questa cittadina una scuola con un cortile pieno di bambini chiassosi, perché la casa dove stavamo sapeva di vacanze interminabili.

Lo Zaire si era appena convertito nel Congo; nella capitale Kinshasa il presidente Kabila cercava di conquistare il cuore ancora recalcitrante del suo popolo e ovunque regnava il terrore dei kadogo, i bambini soldato che avevano conquistato il paese a passo marziale ed erano la prova vivente di quella che il capo del governo di Kabila chiamava «la legge della lentezza»: durante la loro marcia avevano sparato contro tutto ciò che si opponeva alla loro presenza, senza mai imparare come comportarsi in tempo di pace. Dopo che un alto esponente del partito al governo – l’AFDL, Alleanza delle forze democratiche per la liberazione del Congo – in un discorso televisivo aveva invitato le donne a vestirsi con decenza per non provocare i soldati, in tutto il paese i kadogo aggredirono le ragazze in fuseaux e gonne attillate, lacerando i vestiti con le baionette. La frusta, simbolo dell’umiliazione dei tempi coloniali e scomparsa dopo la partenza dei belgi, era tornata in voga. Non si parlava più dei «nostri» soldati, ma solo dei «soldati di Kabila».

Ero arrivata in aereo da Kisangani, dove l’incertezza politica incombeva minacciosa nella torrida aria equatoriale. In questa cittadina dell’Est aleggiava un odore poco tropicale di pini e le notti erano così fredde che un gentile pescivendolo greco dovette prestarmi una coperta. Dormivo un sonno profondo e senza sogni. Con grande sollievo mi riposavo dai movimentati primi mesi della «Rivoluzione del diciassette di maggio», come ormai la chiamavano in televisione.

Ma quando venni a sapere della riapertura della strada per il Sud, da mesi impraticabile per le continue scaramucce tra truppe governative e ribelli mai-mai, pensai fosse ora di restituire la coperta e rimettermi in cammino.

Quella sera stessa rientrò il marito di Salima dal suo viaggio all’interno. Mancava di nuovo la corrente e in casa regnava già un profondo silenzio, quando me lo ritrovai davanti nel soggiorno, alla luce di una candela. Era rimasto lì ad aspettarmi.

Gli altri, al mio arrivo, mi avevano salutato e basta, come abituati agli stranieri di passaggio. Salumu invece si alzò, mi strinse la mano e con un leggero inchino mi invitò ad accomodarmi. Era arrivato il padrone di casa. L’apatia che in genere regnava in quella stanza scomparve di colpo. Mi dispiacque non averlo incontrato prima.

Volevo davvero proseguire il mio viaggio? Da sola? Un lieve sorriso gli attraversò il viso. «Perché tanta fretta?»

«Sono qui già da cinque giorni» protestai.

«Hai passato cinque giorni con gli altri. Io non merito forse lo stesso?» Il suo tono era dolce e imperativo allo stesso tempo.

Dove stavo andando di preciso? Anche lui aveva in programma due viaggi: a Mongwalu, a comprare dell’oro, e al lago Alberta, dove doveva consegnare della benzina. Alla luce della candela mi indicò i posti sulla cartina. Se mi ostinavo a voler andare subito verso sud, poteva anche cambiare itinerario. Dovevo solo dargli un giorno per regolare gli affari rimasti in sospeso in sua assenza. Ma sapevo già come sarebbe andata a finire, e pensavo che anche lui lo sapesse: lui, non io, avrebbe deciso il corso degli avvenimenti dei giorni a seguire.

Mentre prendevo sonno pensai fosse meglio non restituire la coperta.

***

La mattina dopo in casa era cambiato tutto. Era tornato il capo ed era come se avesse legato con uno spago quanto prima svolazzava libero in quello spazio. Venne fuori che i fannulloni che stavano ore a guardare videoclip appartenevano a una trama e un ordito finissimi della cui esistenza fino ad allora ero rimasta all’oscuro. Salumu aveva in città un magazzino dove lavoravano Djokas e Roy, e dove svolgevano qualche funzione anche le persone che, sempre diverse e senza preavviso, si sedevano a tavola a colazione. Da quel momento mi guardarono con altri occhi, come avessero atteso il ritorno del capo prima di pronunciarsi.

Perfino Salima era cambiata. La vedevo seduta nel cortile interno con un’aria di mistero. Mi confessò di essere incinta e che Salumu ancora non lo sapeva. Non osava dirglielo, aspettava fosse lui a toccare l’argomento. Non ci sarebbe voluto molto, anche la prima volta l’aveva capito subito.

Djokas era già uscito quando scesi in città con Salumu e Roy. Lo incontrammo al deposito, un edificio con le porte aperte dove erano ammucchiati materassi, sacchi di cemento, zucchero e farina. Materassi e cemento provenivano dal Kenya, lo zucchero dal Messico, la farina dall’Oman. In un locale attiguo c’erano dei barili di benzina venduta al dettaglio ai mototaxi direttamente sotto la pensilina.

Il retro del magazzino erano stato affittato; dietro tendine sudicie si sentiva risuonare della musica e nel corridoio giungevano odori di cucina. Nel cortile vidi parcheggiata l’automobile di Salumu, una Volkswagen Passat tutta scassata che lui chiamava «il mio elicottero».

Con un gesto teatrale aprì il cofano: in mezzo a un groviglio di cavi e tubi era stato sistemato un bidone che faceva da serbatoio della benzina. Aveva pagato la macchina trecento dollari. «Ha un aspetto orribile, ma va alla grande. All’inizio noleggiavo un mototaxi per dieci dollari al giorno, ma a fine mese avevo finito i soldi».

Mi piaceva. Parecchi congolesi di mia conoscenza avrebbero storto il naso di fronte alla vita in un posto sperduto come Bunia e una carretta come quella. Scoppiò a ridere quando glielo dissi. «Sei appena arrivata da Kinshasa. Lì è pieno di gente che sogna una vita che non può permettersi».

Svitò le candele e iniziò a pulirle. A Kinshasa lo consideravano un cafone, disse, ma lui a sua volta trovava i kinois piuttosto ottusi. La maggior parte conosceva solo quella città e parlava appena il lingala, mentre lui aveva visto il mondo e sapeva diverse lingue. Aveva parenti in tutta l’Africa orientale, fino a Zanzibar.

Suo padre era un commerciante musulmano di Kisangani che aveva viaggiato molto e insegnato ai figli a destreggiarsi in ogni situazione. A otto anni lui andava già a scuola nel vicino Burundi. In seguito il padre lo mandò in Ruanda, Tanzania e Arabia Saudita per continuare la sua formazione. «Non ho terminato nessun percorso di studi» confessò, «ma intanto ho visto un po’ di mondo».

Il posto che anche lui preferiva era Kisangani, ma per il pessimo stato delle strade la terza città del paese era adesso quasi inaccessibile. Un tempo i settecento chilometri tra Kisangani e Bunia si facevano in pochi giorni, mentre ora un camion impiegava dai due ai tre mesi. Per questo Salumu si era trasferito nell’Est, voltando le spalle all’interno congolese. Kenya e Uganda facevano ormai parte del suo mondo più di Kinshasa e Lubumbashi. Era uno dei risultati dell’epoca di Mobutu: l’interno, trascurato, si spopolava a vista d’occhio, mentre alle nuove frontiere del paese la vita brulicava.

«Ok, ora sono pulite». Salumu riavvitò le candele, strinse il tubo di plastica del serbatoio della benzina, soffiò via un po’ di polvere, alzò un pollice e rimise giù il cofano. «Adesso vado a vedere che succede in città». Non lo disse, ma capii che preferiva andare da solo.

Verso le sei del pomeriggio, proprio quando Djokas stava per chiudere il magazzino, Salumu tornò con l’automobile e con un colpo di clacson ci invitò a salire. Roy e io ci sedemmo dietro, Djokas davanti, ai suoi piedi una sacca sportiva piena di zairi: l’eredità inflazionistica dell’epoca di Mobutu. Salumu avrebbe voluto cambiarli in dollari, ma in città la valuta americana scarseggiava: non glieli avrebbero dati al cambio che lui desiderava.

Era il momento benedetto prima del tramonto, quando gli abitanti di Bunia ciondolavano per strada o chiacchieravano nella dolce brezza della sera. I pastori riconducevano le capre agli ovili e bambini in calzoni corti e cartella in spalla, di ritorno da scuola, scendevano la collina in bicicletta. La macchina di Salumu faceva un tale trambusto che delle persone si voltarono senza volerlo nella nostra direzione quando imboccammo la via principale.

Avevo percorso già diverse volte il viale Mobutu, su cui si affacciavano la stazione dei mototaxi, con i guidatori appoggiati al manubrio come teppisti, la pescheria del greco, l’Hotel Ituri, ogni sera illuminato a festa, le bottegucce che vendevano latte cagliato ben freddo, la sede del governo, un edificio grigio su cui risaltavano le lettere AFDL, di un color giallo ottimista, e davanti al quale ogni tanto si fermava un pick-up pieno di soldati armati di tutto punto ma che per il resto aveva un aspetto desolato e deserto.

Stavolta però era diverso. Salumu sedeva al volante, la testa dai capelli cortissimi dritta in alto, la camicia di raso rosa svolazzante nella brezza della sera e il braccio sinistro penzoloni dal finestrino. Guidava lentamente l’«elicottero» lungo la via, impossibile non notarlo. I venditori seduti sulla soglia del loro negozio lo salutavano con un’espressione tra il serio e il faceto, e lui ricambiava sollevando la mano sinistra con aria papale. Quando i nostri sguardi si incrociarono sullo specchietto retrovisore, strizzò l’occhio e disse: «T’as vu ma voiture? C’est grave!»

***

Del giorno che Salumu mi aveva chiesto di aspettare, ne passarono due, poi tre. Non parlò più della località aurifera di Mongbwalu; per comprare l’oro gli servivano i dollari, che non aveva. Meglio andare prima a Chomia, un villaggio di pescatori sul lago Alberta dove la benzina scarseggiava; lì avrebbe potuto vendere i suoi barili a un prezzo interessante. Ma il camion che di solito passava per Chomia doveva ancora tornare dall’ultimo viaggio, probabilmente a causa di un carico insufficiente o perché bloccato da qualche parte. Passammo così quelle giornate ad aspettare e sperare. Salumu cambiò la lampadina del bagno, comprò una lampada a petrolio cinese, dato che la luce andava via di continuo, e mi portò con sé dal suo sarto per farmi cucire dei pantaloni corti e una camicia, perché a Chomia faceva molto più caldo che a Bunia.

A volte scompariva all’improvviso, e nessuno sapeva dove fosse, ma prima o poi tornava a farsi vivo al magazzino. Andava dalla maman che vendeva carne alla griglia all’angolo della strada, per informarsi sull’ambiance de la viande, oppure studiava l’ambiance de la bière sulla terrazza del Wake Up City, dove si ritrovavano tutti i commercianti della zona, in mezzo al frastuono di una musica sparata a tutto volume dagli altoparlanti.

Una volta lo vidi a mezzogiorno sotto la pensilina del magazzino, braccia conserte, gli ampi pantaloni appena stirati, la punta delle scarpe bella lucida e al collo una catena d’oro. Portava i pantaloni alti in vita, mantenuti da una grossa cintura, tanto da sembrare più piccolo e tozzo di quanto non fosse. Non lo avessi conosciuto, lo avrei preso per uno spaccone.

Djokas e Roy discutevano all’interno con un commerciante di Beni dall’aria preoccupata. I sacchi di farina nel magazzino erano suoi; li aveva lasciati il mese precedente, ma rimanevano invenduti, pur avendo abbassato il prezzo a più riprese. E adesso aveva scoperto che i topi avevano rovinato parte della merce.

Mentre si accertavano dei danni entrò un tipo mingherlino, con un sacco di plastica da cui trasse un gattino che appena a terra andò a nascondersi tra i sacchi di farina. L’uomo chiedeva trecentomila zairi, poco più di due dollari, il doppio di quello che il commerciante voleva spendere. Non si mettevano d’accordo. Intanto il gatto era sparito e per quanto lo chiamassero non usciva fuori, sicché dovettero provare con dei resti di latte cagliato. Funzionò, e il tipo lo rimise nel sacco di plastica.

Il magazzino era frequentato da molti altri personaggi. Ogni mattina comparivano i mediatori a informarsi dei prezzi, poi andavano in città in cerca di clienti. Poco prima della chiusura passavano a riscuotere la loro commissione, che per un barile di benzina di duecento litri poteva ammontare a cinque dollari.

C’erano poi i ragazzi seduti sul muretto in attesa di piccoli incarichi. Salumu non si faceva scrupolo di mandarli a cercare uno stuzzicadenti, se gli era rimasto un pezzetto di carne tra i denti, o a casa a prendere la lampada a petrolio cinese che perdeva e doveva perciò essere riportata al negozio. Ci furono quelli che la mattina dopo caricarono cinquanta sacchi di farina su un pick-up: il commerciante di Beni aveva trovato al mercato un negozio dove si sarebbero venduti meglio.

***

Il magazzino era il centro del loro mondo e anch’io passavo lì la maggior parte del tempo. In quella regione funzionava così: bisognava fermarsi per capire che cosa succedeva intorno. Era un mondo di uomini dove le informazioni si registravano in silenzio e si trasmettevano con uno sguardo in tralice, un sorriso misterioso o una sola parola. Mi ci volle un po’ prima di capire che le ragazze che ogni tanto comparivano sotto la pensilina e sparivano nel corridoio dietro il magazzino non erano delle inquiline, ma «donne libere», prostitute in cerca di clienti. Con i loro fuseaux neri e i loro top trasparenti, sembravano le kofiettes che ballavano nei videoclip di Koffi Olomidé: la prova tangibile che la morigeratezza dei costumi del nuovo Congo non era nemmeno la metà di quel che si diceva.

Di fronte al deposito c’era la sede del Ministére du Plein Evangile, una delle numerose sette spuntate nel paese nell’ultimo decennio. Due volte a settimana vi si tenevano adunanze spettacolari. I fedeli accorrevano richiamati da un grande tam-tam. Dentro li aspettava un sermone intimidatorio, dopodiché si scatenavano in canti e balli che facevano tremare l’edificio.

Ogni tanto passava il corteo di un funerale, sempre veloce e caotico, guidato da un pick-up che procedeva a scossoni sulla strada accidentata, e sul cui pianale, tra donne e parenti in lacrime, giaceva il feretro. In quei luoghi non c’era serenità nemmeno nella morte. Una volta vidi una donna abbracciata a una piccola bara piangere disperatamente; gli occhi cercavano invano un sostegno nella folla che correva dietro il camioncino cantando alleluia.

Un giorno ci fece visita un musicista di un villaggio di montagna a trenta chilometri da lì. Ci salutammo come usa nella regione: avvicinò la spalla destra, che io toccai brevemente con la mano. Tutto in lui era minuto: l’aspetto, la camicetta da donna indossata per l’occasione, perfino l’arpa che suonava. Sembrava una scimmietta arrivata fino all’ingresso del magazzino per intrattenerci. Era venuto a Bunia in cerca di altri orizzonti, disse Djokas, proprio come lui mesi prima aveva lasciato Kisangani per tentare la fortuna a Bunia. Al che gli porse una banconota da diecimila zairi.

***

Ero seduta con Roy sotto la pensilina quando si avvicinò un uomo con addosso una giacca non della sua taglia e una ventiquattrore in mano. Salumu era appena uscito; Djokas, impegnato alla scrivania, si alzò e gli offrì una sedia.

Era un funzionario dell’Ufficio per il controllo del commercio. Si compiaceva, disse, che avessimo aperto un nuovo magazzino a Bunia, ma perché sulla facciata non c’era l’insegna? E perché sulle merci non erano indicati i prezzi? Sentii salirmi il sangue alla testa, ma al mio fianco Roy non si scompose, fissava il vuoto con indifferenza, e se Djokas era impaurito non lo dava a vedere.

«Stiamo ancora sondando il terreno» disse senza battere ciglio, «e non ci sembrava necessario per il momento…»

«Ah ah!» disse l’uomo. «Meglio se ne riparliamo domattina in ufficio». Prese un modulo dalla cartella. «Ma intanto preparo la multa».

Djokas diede un’occhiata al documento prestampato. «Come può accusarci di aver violato le sue leggi se nemmeno le conosciamo?» lo sentii dire con mia sorpresa. «Forse avrebbe potuto informarci prima, affinché…»

Informarli! Che faccia tosta! Ma l’ispettore fece come se non avesse sentito e domandò a chi intestare la multa.

«A nessuno. Ci siamo appena stabiliti qui e ancora non abbiamo…»

«Dove stanno i suoi documenti?»

«Li ho lasciati a Kisangani. Con tutte le razzie che ci sono state a Bunia, non ci pareva consigliabile…»

Quando poco dopo l’uomo si alzò, non ne sapeva più di quando era arrivato. Aveva solo annotato l’indirizzo del magazzino e inventariato le merci. Djokas si rifiutò di firmare. Non era al corrente di nessuna infrazione, perciò come poteva accettare una multa? L’ispettore sospirò, gli diede la mano, ci salutò passando e se ne andò.

«Te la sei cavata alla grande» dissi a Djokas quando ci raggiunse sotto la pensilina.

«Bah!» rispose con noncuranza.

«E adesso?»

«Oh, tra un paio di giorni riceveremo senz’altro una prima convocazione, poi una seconda. Per quando arriverà la terza avrò ricevuto i miei documenti da Kisangani e allora forse andrò a parlarci. Non ti devi piegare troppo presto davanti ai funzionari, se no ti trattano come un bambino. Tanto si sa, vogliono solo i soldi. A volte ne arriva più di uno da uno stesso ufficio, uno da ogni piano, da ogni angolo del palazzo» disse ridendo. «Vengono solo a estorcere qualcosa».

In quel momento si rifece vivo anche Salumu, con una buona notizia: era arrivato il camion per Chomia. Partivamo la mattina seguente, aveva già prenotato dei posti in cabina. Nel pomeriggio l’autista sarebbe passato a caricare venticinque barili di benzina. Sorrise quando gli dicemmo della visita dell’ispettore.

«Quando qui importi qualcosa, ti saltano tutti addosso. Quelli dell’immigrazione, quelli delle dogane, perfino la gendarmeria. Cosa gliene può fregare ai gendarmi dei nostri barili di benzina? Invece no, vengono tutti a farci visita».

«Ma in fondo il tipo aveva ragione…» obiettai timidamente. «Un negozio senza l’insegna e che non indica i prezzi…»

«Chiaro che ha ragione. Ma siamo forse in un paese normale? In Uganda non avrei obiezioni a pagare le tasse, perché le strade sono asfaltate e sai dove vanno a finire i tuoi soldi. Inoltre devi fare attenzione prima di provare a corrompere un funzionario ugandese: potrebbe lavorare per la polizia segreta, e il presidente Museveni non è certo un tipo docile. I doganieri congolesi continuano invece a non essere pagati, così, quando arrivo dal Kenya con cento barili di benzina, la dogana ne registra dieci e ci accordiamo per il resto dei dazi d’importazione, secondo l’adagio di Mobutu: “Koyiba ndambo, kotika ndambo. Ruba una parte e lasciane un’altra”» sorrise sprezzante Salumu. «Finché lo Stato non farà niente per me, continuerò a fare tutto di nascosto. A me come commerciante conviene, ma il paese chiaramente non ne beneficia».

«Allora non è cambiato niente?» domandai. «Continua tutto come prima?»

«Be’, prima era anche peggio, dovevi pagare a ogni posto di controllo militare lungo la strada, se no i soldati ti puntavano un fucile alla testa».

«La corruzione è come un virus» disse Djokas, meditabondo. «Sono anni che circola nel nostro sangue e non sparirà di punto in bianco».

«Mi domando se Kabila sarà sufficientemente intelligente da cambiare qualcosa in questo paese» disse Salumu. «Poco dopo la liberazione di Bunia ha tenuto qui un discorso in cui ancora affermava di non voler diventare presidente, ma appena è entrato a Kinshasa ha assaporato il gusto del potere. E se guardi i suoi ministri…»

A Bunia c’era un giovane professore, Kamara, molto rispettato. Girava in bicicletta, niente di strano, solo che la bici non aveva i freni. Era così popolare che Kabila l’aveva portato con sé a Kinshasa e nominato ministro dell’Istruzione. L’avevo visto una volta in televisione: si muoveva nervosamente sulla sedia mentre leggeva un comunicato; seguiva il testo con un dito, come uno scolaretto. Era come molti altri ministri del nuovo governo: nella grande città venivano impietosamente alla luce tutte le loro debolezze.

Kamara aveva da poco trasferito l’intera famiglia da Bunia a Kinshasa con un aereo da trasporto, raccontò Salumu. «Tutta gente che ha bisogno di case» disse, «e quando le avranno trovate gli serviranno i vestiti adatti per pavoneggiarsi nelle vie di Kinshasa. È chiaro che un ministro non può permettersi tutto questo con il suo solo stipendio. È così che si comincia. Poi i parenti se ne vanno in giro per la città, sentono dire che Kabila non resterà a lungo al potere, allora iniziano a suggerire a Kamara di arraffare tutto quello che può prima che sia troppo tardi».#

Traduzione di Nazzareno Mataldi

L’autrice

Lieve Joris, nata in Belgio e residente ad Amsterdam, è tra i maggiori autori contemporanei europei di nonfiction. Ha pubblicato acclamati reportage dei suoi numerosi viaggi in Medio Oriente, Europa dell’Est, Cina e soprattutto Africa, dove a lungo ha soggiornato.

Lieve Joris, nata in Belgio e residente ad Amsterdam, è tra i maggiori autori contemporanei europei di nonfiction. Ha pubblicato acclamati reportage dei suoi numerosi viaggi in Medio Oriente, Europa dell’Est, Cina e soprattutto Africa, dove a lungo ha soggiornato.

Nel 1985 partì per l’ex colonia belga del Congo, all’epoca Zaire, dove un prozio era stato missionario. Il Congo sarebbe così diventato un tema ricorrente della sua scrittura, con opere come Terug naar Congo (1987), Dans van de luipaard (2001), Het uur van de rebellen (2006) e De hoogvlaktes (2008).

Al riguardo, un ritratto del francese «Lire», luglio-agosto 2007, in concomitanza con l’uscita di L’heure des rebelles (traduzione di Het uur van de rebellen), intitolato Une belge au Congo.

Tra gli altri suoi libri: De poorten van Damascus (1993), nel quale, attraverso il racconto dell’amicizia con una donna siriana e la sua famiglia, fornisce un ritratto intimo della vita in Siria negli anni Novanta; il pluripremiato Mali Blues (1996), resoconto dei viaggi in Senegal, Mauritania e Mali; Op de vleugels van de draak (2013), un’immersione nel mondo degli africani e dei cinesi che fanno la spola tra Africa e Cina sulla scia dei grandi contratti commerciali stretti negli ultimi anni; Terug naar Neerpelt (2018), in cui ritorna nella campagna delle Fiandre dove è cresciuta in una famiglia turbolenta di nove persone.

Le opere di Lieve Joris sono state tradotte in inglese, francese, tedesco, spagnolo, catalano, norvegese, ungherese e polacco.

Il suo sito, in neerlandese, inglese e francese: https://www.lievejoris.nl.

Credits

Il brano proposto, scritto dall’autrice in neerlandese come tutte le altre sue opere, titolo originale De kinderen van Mobutu, è tratto dalla raccolta Mijn Afrikaanse telefooncel (Augustus, Amsterdam 2010), uscita anche in francese con il titolo Ma cabine téléphonique africaine (traduzione di Marie Hooghe, Actes Sud, Arles 2011). La presente traduzione fu condotta originariamente nel 2000, a carattere amatoriale, sulla base di una versione integrale letta sul numero 64, settembre-ottobre 1999, della rivista «Letra Internacional» (l’edizione spagnola del trimestrale culturale europeo multilingue «Lettre Internationale»), dal titolo Los hijos de Mobutu. La versione qui pubblicata è stata ora rivista sulla base della traduzione francese gentilmente fornita dall’autrice. Autrice che il traduttore ringrazia immensamente, dunque, per l’amichevole consenso fornito alla pubblicazione e la preziosissima assistenza.

Il brano proposto, scritto dall’autrice in neerlandese come tutte le altre sue opere, titolo originale De kinderen van Mobutu, è tratto dalla raccolta Mijn Afrikaanse telefooncel (Augustus, Amsterdam 2010), uscita anche in francese con il titolo Ma cabine téléphonique africaine (traduzione di Marie Hooghe, Actes Sud, Arles 2011). La presente traduzione fu condotta originariamente nel 2000, a carattere amatoriale, sulla base di una versione integrale letta sul numero 64, settembre-ottobre 1999, della rivista «Letra Internacional» (l’edizione spagnola del trimestrale culturale europeo multilingue «Lettre Internationale»), dal titolo Los hijos de Mobutu. La versione qui pubblicata è stata ora rivista sulla base della traduzione francese gentilmente fornita dall’autrice. Autrice che il traduttore ringrazia immensamente, dunque, per l’amichevole consenso fornito alla pubblicazione e la preziosissima assistenza.

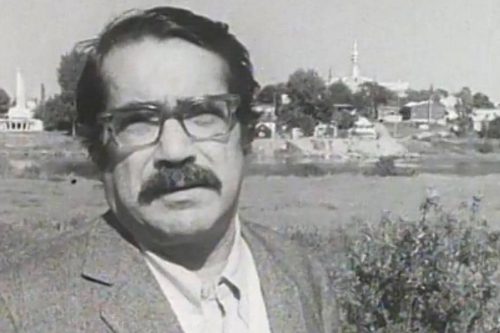

L’immagine in alto, che offre uno scorcio della città di Bunia, nella provincia congolese dell’Ituri, è invece tratta da questo articolo online.