Alfabeto marziano

Summa ‘Minore’ dell’autore più saccheggiato della letteratura italiana del Novecento

| Renato Minore, «Leggere», dicembre 1992 |

A vent’anni dalla morte, il destino di Ennio Flaiano somiglia a quello di un jukebox gettonato quando serve la definizione a effetto, l’epigramma fulminante, la battuta sferzante. Naturalmente c’è ben altro nell’eredità che ci ha lasciato. Prima di tutto la sua idea, modernissima, della letteratura come «una macchina che non riesce più a funzionare».

A come Africa

L’Africa di Aethiopia appunti per una canzonetta, il diario che Ennio Flaiano tiene durante la guerra etiopica dal novembre 1935 al maggio 1936, è la terra dove si coglie il gap tra chi sogna un continente canzonettistico «con alti palmizi, banane, donne che danzano» e la realtà di una terra uguale a quella che si è lasciata, «più ingrata, anzi priva di interessi». Flaiano smonta l’epopea della conquista africana, si mette in guardia contro tutte le montanti retoriche di quei «cuochi della realtà» che sono i giornalisti. Fiuta un «senso oscuro di imboscamento nelle cose». Dietro, c’è l’Italia di sempre, che arriva a Tangentopoli, con il generale De Bono azionista della Sicelp, una società di trasporto semiufficiale che ha anche costruito strade. «Altissimi i dividendi. C’è qualcosa che ricorda certi papi della rinascenza e la vendita delle indulgenze». Flaiano roda il suo metodo: un segno che emerge più forte di altri e il diario lo isola, lo ingrandisce. Come la scritta sul casco di un motociclista: «Duce sono matto ma fedele». Poi, a distanza di poco più di dieci anni, l’Africa di Tempo d’uccidere, «leggermente onirica, come un fondale», dove la «colpa» si stinge su ogni cosa. La colpa di chi conquista in «una bassa funzione di prestigio colonialistico, ormai in ritardo». La colpa di chi è conquistato, «le persone che noi andavamo a “liberare”, oppresse e spaventate dal nostro arrivo».

L’Africa di Aethiopia appunti per una canzonetta, il diario che Ennio Flaiano tiene durante la guerra etiopica dal novembre 1935 al maggio 1936, è la terra dove si coglie il gap tra chi sogna un continente canzonettistico «con alti palmizi, banane, donne che danzano» e la realtà di una terra uguale a quella che si è lasciata, «più ingrata, anzi priva di interessi». Flaiano smonta l’epopea della conquista africana, si mette in guardia contro tutte le montanti retoriche di quei «cuochi della realtà» che sono i giornalisti. Fiuta un «senso oscuro di imboscamento nelle cose». Dietro, c’è l’Italia di sempre, che arriva a Tangentopoli, con il generale De Bono azionista della Sicelp, una società di trasporto semiufficiale che ha anche costruito strade. «Altissimi i dividendi. C’è qualcosa che ricorda certi papi della rinascenza e la vendita delle indulgenze». Flaiano roda il suo metodo: un segno che emerge più forte di altri e il diario lo isola, lo ingrandisce. Come la scritta sul casco di un motociclista: «Duce sono matto ma fedele». Poi, a distanza di poco più di dieci anni, l’Africa di Tempo d’uccidere, «leggermente onirica, come un fondale», dove la «colpa» si stinge su ogni cosa. La colpa di chi conquista in «una bassa funzione di prestigio colonialistico, ormai in ritardo». La colpa di chi è conquistato, «le persone che noi andavamo a “liberare”, oppresse e spaventate dal nostro arrivo».

B come battutista

Flaiano l’inesauribile «inventore di motti di spirito e di calembour», sempre circondato da «una mondana e salottiera leggenda». Nei vent’anni che ci separano dalla sua morte proliferano le testimonianze, i ricordi, le dichiarazioni di amicizia. Tutti hanno una battuta memorabile da ricordare. Viva Flaiano per tutte le borse… «Donne e motori, gioie e dolori»: Flaiano la disse proprio quella sera in via Veneto, e accanto c’erano Fellini, il vecchio Cardarelli, l’ancora giovane Scalfari, il fedele Giovannino Russo, il quasi bambino Giorgio Albertazzi.

C come cinema

I film recensiti nel 1939 su «Oggi» di Benedetti e, poi, gli altri, quelli sul «Mondo», tra il 1949 e il 1951. La riflessione su certi aspetti e certi dettagli della «macchina cinematografica»: Cinecittà, le comparse, gli attori improvvisati. Flaiano coglie una dimensione, minima ma sorprendente, di situazioni e gesti legati al mito del cinema. Appare consapevole del carattere vicario e consolatorio della finzione cinematografica che è sempre finzione «ottimistica», macchina per sua natura evasiva se usata con intenti evasivi. Milioni di persone aspettano dal cinema «una perfezione impossibile», il cinema illusoriamente gliela promette e gliela nega. Il cinema crea comportamenti di massa, spinge anche alla passiva accettazione di stereotipi culturali. Con il suo intuito e il talento molto «italiano», Flaiano coglie temi, echi, suggestioni in fondo estranei alla «tradizione estetica della buona borghesia illuminata», cui appartiene di diritto.

D come diario

I Diari, il Diario notturno, soprattutto. Tutto solcato da parodie, da schegge di illuminazione sociologica, da fulminee non dimenticabili presenze, da verità raggelanti e da tanto «intuito», incredibilmente ancora letterario. E ciò avviene in uno scrittore per cui la letteratura all’apparenza ha gettato la spugna, vinta dall’immobile furore del tedio filosofico, per dirla con Manganelli. È diventata «quaderno d’appunti», in fondo «futile», sgomento della pagina bianca, «indifferenza di parole che non vogliono collaborare».

I camuffamenti. Cioè la storia vista come antropologia, la gaia miseria e l’allergica decadenza del Paese dei poveri, la diversità del marziano ben presto omologata nel bla bla quotidiano, casuale e atroce a un tempo. L’ironia raggelata che recupera il dickensiano Circolo Pickwick. I promessi sposi scritto come «si gira un film». I viaggi autour de sa chambre, «a tentoni nel buio dal letto alla cucina, in cerca di un bicchiere d’acqua».

Le illuminazioni e le «verità». Cioè il consumo indiscriminato di Scrittura sempre più irreparabilmente scissa dalla Lettura: la lettura (ad esempio) dei pittori di fine secolo di cui Flaiano redige un catalogo sornione e ironico, intriso di malinconia, con cavalieri arabi, zampognari, ninfe, emigranti, treni, studi di artista, feste notturne. Gli «oggetti» come unica fonte di soddisfazione: la borghesia intellettuale «rovinata dalla buona lettura e dalla buona educazione». I delitti commessi solo «in nome di una similitudine».

Le presenze, soprattutto. Vecchi con occhi stanchi e opachi che temono la morte «più del necessario» e, nell’attesa, prendono a palle di neve i più piccini. Bamboccini di carne che «mangiano» spettacoli, veri mostri di «vanità plebea» coltivata dall’amore esclusivo e feroce dei genitori. Attori con la «faccia d’uovo sodo» e geni allo sbaraglio, scaricati ogni giorno, da «ricevere, conoscere, fotografare». Nuovi barbari, stupidi e impazienti, e senatori decaduti. Le antiche rovine e le nefandezze dei quartieri periferici voluti dalla ricostruzione. Fellini e Soldati, Moravia e Patti…

E come esclusione

«Scrivo per essere escluso». Flaiano l’escluso: nel 1956 il Diario notturno, confezionato come «libro» dopo la periodica pubblicazione sulle pagine del «Mondo» di Pannunzio, circolò nel quasi generale disinteresse critico. Colpa della figura del giornalista scrittore o di certi suoi veleni anticomunisti?

Certo poche e frettolose furono le recensioni con il riconoscimento in fondo generico che al libro era affidato «il ritratto di un uomo, ma anche degli usi e costumi di una società», di una coscienza «acutamente vigile».

Da sinistra si rimproverò a Flaiano «il bozzettismo inguaribile», la «fragilità di tipo giornalistico», il «gusto romano del raccontino e della presa in giro», la «parentela con il cinema italiano». Un solo pieno consenso, ma extra moenia per l’edizione spagnola e con l’avallo di Vintilio Horia per il quale è difficile trovare un libro «più intelligente e ironico» e non assimilabile alla radice letteraria del genere (alla Green) o a quella introspettiva (alla Amiel).

F come flaianite

Cos’è la flaianite, il bel termine coniato da Giovannino Russo? È qualcosa di più dell’amore, della devozione, del culto di cui si può fare oggetto uno scrittore e, addirittura, del feticismo che fa conservare foto, abiti, penne stilografiche, vari cimeli. È una sorta di disposizione dell’anima che si insinua in un momento di apparente pigrizia mentale, di noia filosofica, di torbidità anche masochistica. Un occhiale (Flaiano l’avrebbe chiamato «indiscreto») con cui guardare alle cose della vita, agli amici, alle donne, ai compari seduti di fronte, in un ristorante romano. Un’indulgenza estrema, concessa a se stessi, che si rivolta come un guanto e si fa scheggia aguzza, parodia implacabile. Disposizione vaga, ma penetrante, abito mentale, vero e proprio esercizio spirituale che non assolve nessuno, perché non assolve se stesso…

Cos’è la flaianite, il bel termine coniato da Giovannino Russo? È qualcosa di più dell’amore, della devozione, del culto di cui si può fare oggetto uno scrittore e, addirittura, del feticismo che fa conservare foto, abiti, penne stilografiche, vari cimeli. È una sorta di disposizione dell’anima che si insinua in un momento di apparente pigrizia mentale, di noia filosofica, di torbidità anche masochistica. Un occhiale (Flaiano l’avrebbe chiamato «indiscreto») con cui guardare alle cose della vita, agli amici, alle donne, ai compari seduti di fronte, in un ristorante romano. Un’indulgenza estrema, concessa a se stessi, che si rivolta come un guanto e si fa scheggia aguzza, parodia implacabile. Disposizione vaga, ma penetrante, abito mentale, vero e proprio esercizio spirituale che non assolve nessuno, perché non assolve se stesso…

G come goliardia

L’aria respirata nei caffè romani, quel senso di chiacchiera senza altro esito se non l’implacabile flagellazione e autoflagellazione.

Flaiano è anche questo, non solo questo. E la sua scrittura si ritorce contro se stessa lasciando essiccare la qualità più segreta, quando compare in primo piano la congrega goliardica degli amici, quando un Maccari si finge ministro in visita nel paesino laziale, un Mezio fragorosamente si siede sul vassoio dei sandwich o, insieme con Flaiano, suona i campanelli delle porte, dopo un eccitante party.

I come identità

Flaiano sguscia nelle sue tante facce. C’è il provinciale inurbato a Roma con una tollerabile nostalgia. L’intellettuale da caffè romano, colto nella rete delle amicizie: Tamburi e Maccari, Pannunzio e De Feo, Cardarelli e ancora Cardarelli. Il grillo parlante nel gran gioco della società (e delle sue trasformazioni) tra il ’50 e il ’60. E poi ancora il giornalista con un ruolo centrale nel primo «Mondo», il critico cinematografico e teatrale (e che note fini, divertenti, pertinenti sapeva scrivere!). Il romanziere e lo scrittore di racconti, l’elzevirista, lo sceneggiatore, perfino l’autore televisivo di Oceano Canada. E poi il poeta impietoso e decisamente autobiografico, con la lampante e piagata vicenda esistenziale: «Se guardo a quello che ho fatto, è povera cosa / un continuo rimestare le prove / di una inqualificabile crisi di volontà, / il rinviare, il compromettere, il soprassedere / tutto ha il senso di una funzione assurda / la futilità di aver vissuto ai margini / fuori di ogni corrente decisiva e costruttiva».

L come letteratura

Scegliendo la scrittura satirica, Flaiano oscilla tra due poli. Quello di un’idea complessiva della letteratura come identificazione totale, nel bene e nel male, in una comunità nazionale che si vorrebbe utilizzare come necessario punto di riferimento e riflessione. E quello, reale, della sua scrittura che riflette specularmente una società in cui non è possibile la realizzazione dei modelli «del tutto improbabili» cui Flaiano vorrebbe adeguarsi (Diderot, Gogol…), una società che restituisce solo le schegge di una moralità continuamente delusa nei cui confronti non si può che essere continuamente sconfitti. Di qui la costante tensione tra i modelli europei, grandi ma irraggiungibili, e la italianità della propria scrittura, sentita magari come colpa o fuga da sé. Una tensione che forse è il segno più alto della lezione di Flaiano, scrittore struggentemente italiano. E la letteratura è una macchina che non riesce più a funzionare, se non per schegge e briciole salvate al naufragio. Come cartine al tornasole: sono la conferma dell’impossibilità della scrittura in un mondo che si riflette come coscienza degradata e isolata, dell’individuo. Molte pagine di Flaiano mostrano il timido, fuggevole, irrefrenabile rimpianto dell’Utopia letteraria.

M come mestiere

La sceneggiatura come mestiere, il mestiere di chi non ha voglia di lavorare. Flaiano fu coinvolto in prima persona come soggettista e sceneggiatore. E fu lo sceneggiatore che tutti ricordano e rimpiangono: con un’alta professionalità (oggi qualcuno dice con l’infallibilità del luogo comune), con rapporti con registi importanti che molto devono a lui. In prima fila Federico Fellini. Perché questo incontro? Flaiano lo giustifica per «ragioni alimentari».

La sceneggiatura come mestiere, il mestiere di chi non ha voglia di lavorare. Flaiano fu coinvolto in prima persona come soggettista e sceneggiatore. E fu lo sceneggiatore che tutti ricordano e rimpiangono: con un’alta professionalità (oggi qualcuno dice con l’infallibilità del luogo comune), con rapporti con registi importanti che molto devono a lui. In prima fila Federico Fellini. Perché questo incontro? Flaiano lo giustifica per «ragioni alimentari».

Troppo facile, troppo comoda è la considerazione del cinema come «ufficio di collocamento» per intellettuali.

Il fatto è che il cinema a intellettuali come Flaiano offriva possibilità espressive, linguistiche, spettacolari, dava l’illusione di non essere più separati e autosufficienti.

Flaiano si è trovato in una sorta di singolare crocevia in cui l’uso degradato dell’oggetto-sceneggiatura, come dell’oggetto-articolo, come dell’oggetto-libro, è diventato inevitabilmente merce. Merce filmica, giornalistica, editoriale. E, insieme, è stato alimentato per chi si trovava a operare negli apparati del cinema, del giornale, del libro.

N come novità

II Flaiano nuovo, inedito, dei (troppi?) libri postumi (per fortuna riorganizzati nei due volumi delle Opere pubblicati da Bompiani). Impone una salutare circolarità tra i generi. Conferma uno scrittore continuo che si prova in prove diverse, in cui può entrare e uscire con piena libertà e usando il massimo di contaminazione possibile. Conferma quel ritratto che, in tutta la sua esistenza, Flaiano cercò di occultare vestendo i panni del fustigatore di costumi, del conversatore amabile e notturno, dello scettico salottiero.

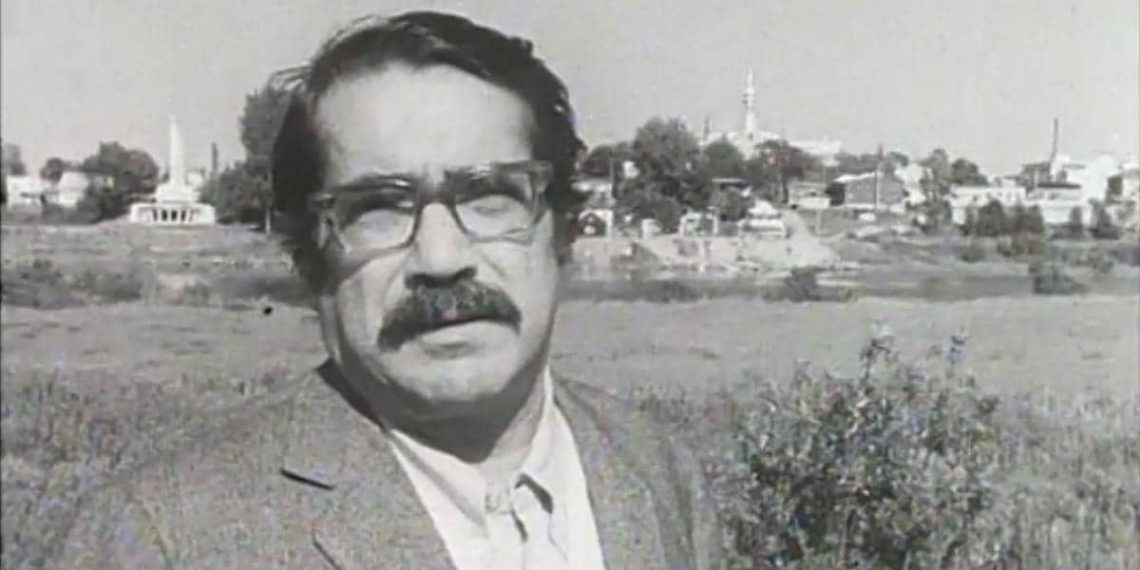

O come Oceano Canada

«Ci siamo proposti di percorrere il Canada senza speranza di conoscerlo tutto. L’immensità di questa terra dà le vertigini… Un grande oceano dove approderemo ogni tanto a qualche isola, alla ricerca di vecchi amici e di nuove persone, di grandi città e di terre sperdute».

Oceano Canada è un documentario televisivo del 1971, a un anno dalla morte. Con discrezione e rispetto, ben guidato dal regista Andrea Andermann, Flaiano partecipa al «gioco di fare cinema». Entra in campo con la sua persona e con i suoi testi: un singolare esempio, questi ultimi, di commento non «didattico» alle immagini…

Nasce un’idea di televisione (e di rapporto tra cinema e televisione) che sembra tanto più attuale oggi che la situazione è esplosa e il cinema quasi non esiste senza la mediazione della tv.

Ah la leggerezza, il candore, l’emozione di Ennio che si aggira tra le stanze del Museo scientifico di Toronto, confondendosi con i bambini che lo stanno visitando, «toccando» le meraviglie che sono pubbliche, cercando di aprire una cassaforte con combinazione matematica!

P come provincia

Flaiano o la «storia dell’intellettuale che dalla provincia giunge a Roma con una volontà e un destino del tutto opposti alla parabola dannunziana: non per ansia di successo, ma per un’ansia di realtà che risulta, forse, anche da uno storico complesso di esclusione» (Emma Giammatei).

Ma la rimozione della provincia natale non è assoluta. C’è Il Messia, progetto di un romanzo abruzzese mai realizzato (ne restano due capitoli), il tentativo di radicarsi alle proprie origini attraverso il mito di Oreste De Amicis, un predicatore abruzzese ottocentesco, che vive tra miracoli più o meno fortunati e vitellonismo ante litteram.

In Melampus appaiono fugaci lampi di adolescenza, un’adolescenza da prigionieri, consolata da versi montaliani, come luogo della Separazione e dell’Esclusione che ha permesso di proiettarsi in un Altrove mitico, puntualmente deludente alla verifica dei fatti.

Ed è anche un collaudato tenitore di lontani «affetti» e di «immagini» private, che involontariamente trabocca dinnanzi agli smacchi dell’esistenza, alla condizione di «pigro dal mutevole carattere», di «viaggiatore impulsivo», di «trascorso della natura» senza né grandi vizi né grandi necessità, senza «emozioni morali».

R come Roma

Roma sbracata e casalinga, futile e straziante. La «dolce Roma che mischia i destini in un giro materno e implacabile».

S come satira

Lo scrittore satirico «deve affidarsi alle possibilità che gli si offrono, che sono fuori del gioco, fuori della regola; deve collocarsi come può e con i mezzi che ha. La scrittura satirica non è uno sport, non chiede eleganza e rispetto delle leggi, chiede soltanto la forza della sopraffazione».

T come totem e tabù

A Pescara, nella Pescara degli anni novanta, dominano i blocchi bianchi, geometrici, possenti della «Nave» di Pietro Cascella. Una scultura in marmo che spezza il Lungomare con la poppa rivolta alla Maiella, non troppo lontana.

A Pescara, nella Pescara degli anni novanta, dominano i blocchi bianchi, geometrici, possenti della «Nave» di Pietro Cascella. Una scultura in marmo che spezza il Lungomare con la poppa rivolta alla Maiella, non troppo lontana.

C’è qualcosa delle belle paranze colorate di dannunziana memoria, delle triremi romane, delle navi puniche o fenicie.

Ma la «La Nave» galleggia nella Pescara di oggi che ha gli aspetti di una modernità o post-modernità accettata in modo sfacciato, con tutti i suoi valori, i suoi rischi, le sue icone.

Forse in questa città dove «La Nave» indica l’idea di una qualche residua memoria e la voglia di bruciarla con la nuova, accidentata navigazione, paradossalmente gli amici, gli estimatori, i devoti e i curiosi dell’ultima ora comprendono meglio Ennio Flaiano.

Comprendono il suo odio verso ogni pennacchio retorico, quello scabro, essenziale, perfido gusto di esercitare l’intelligenza, di osservarsi e di osservare con strana pietà, con l’immobile furore di chi fin da ragazzo vide ogni cosa segnata da una colpa originaria, da una corruzione conseguente, da una degradazione finale.

V come vate

Da bambino, negli anni della prima guerra mondiale, a Pescara che era ancora un piccolo borgo di poche anime, Flaiano vide spesso donna Luisa D’Annunzio, una vecchina dal nobile viso malinconico che sembrava uscire da un santino religioso o da un ex voto. La Mater Dolorosa del vate era sempre al balcone del suo palazzetto, immancabilmente triste, toccata dai lutti familiari, lontana dal figlio famoso che si era guadagnato la sua gloria e da anni era il poeta più acclamato, il mondano più chiacchierato. Il destino aveva voluto che D’Annunzio e Flaiano fossero nati a poche decine di metri. Flaiano apparteneva a una generazione per cui D’Annunzio come modello letterario era praticamente passato. A Pescara non si può visitare la sua casa, al contrario di quella dannunziana che lo stesso poeta volle «molto dannunziana», distruggendo la sua inconfondibile aura di palazzotto borbonico di fine Settecento. La biografia di Flaiano è completamente stinta, incolore, davvero «moderna». Anonimi, o quasi, gli spazi in cui è cresciuto, gli stessi che trenta anni prima, dalle pagine delle Novelle della Pescara, erano una grande Terra-Madre, fiera e selvaggia, popolata da primitivi o da fiere, neppure fosse una giungla orientale. Intercambiabili, al contrario, le esperienze che hanno formato Flaiano e per nulla privilegiata o mitizzabile la «piccola patria» dove tornava di tanto in tanto (e più frequentemente a metà degli anni Sessanta). Soprattutto d’estate: ed erano le estati dorate e malinconiche, da vitellone, strappato da radici molto aleatorie, rese ancora più incerte dalle difficili condizioni di famiglia, con i genitori separati.

Z come Z.

Z., il produttore a cui Flaiano scrive «Mi tengo la sceneggiatura». È il culmine di una complicata e dolorosa vicenda in cui egli ha cercato, inutilmente, di fare il regista di un suo testo, Melampus. Restano, di quell’impresa, una sceneggiatura, un taccuino di appunti e un racconto in cui sono aggregati e utilizzati in modo diverso i materiali della sceneggiatura e del taccuino. A leggerli insieme, scoprendo i punti di legame e il «metodo» della scrittura flaianea, la stessa figura di Flaiano si illumina in modo diverso. Appaiono quei nodi di feconda contraddizione, di lucidità premonitrice, di consapevole smacco che rendono la sua opera in pieno attraversata dalla crisi di valore e di autenticità del fare letteratura, dello scrivere libri, dell’«operare» da «letterato» nello spazio riservato alla omogeneizzante qualità delle operazioni di trascrizione dei mass-media.

L’autore

Abruzzese d’origine, Renato Minore vive a Roma da oltre quarant’anni. Ha pubblicato in poesia: I nuovi giorni (Rebellato, 1965), Non ne so più di prima (Edizioni del Leone, 1985), Le bugie dei poeti (All’insegna del pesce d’oro, 1993), Nella notte impenetrabile (Passigli, 2002), I profitti del cuore (Libri Scheiwiller, 2005), O caro pensiero (Nino Aragno editore, 2019, premio Viareggio), Ogni cosa è in prestito (La nave di Teseo, 2021). Tra gli altri suoi libri: in narrativa, Leopardi. L’infanzia le città gli amori (Bompiani, 1987, nella cinquina dello Strega), Rimbaud. La vita assente di un poeta dalle suole di vento (Mondadori, 1991, premio Selezione Campiello), Il dominio del cuore (Mondadori, 1996);

Abruzzese d’origine, Renato Minore vive a Roma da oltre quarant’anni. Ha pubblicato in poesia: I nuovi giorni (Rebellato, 1965), Non ne so più di prima (Edizioni del Leone, 1985), Le bugie dei poeti (All’insegna del pesce d’oro, 1993), Nella notte impenetrabile (Passigli, 2002), I profitti del cuore (Libri Scheiwiller, 2005), O caro pensiero (Nino Aragno editore, 2019, premio Viareggio), Ogni cosa è in prestito (La nave di Teseo, 2021). Tra gli altri suoi libri: in narrativa, Leopardi. L’infanzia le città gli amori (Bompiani, 1987, nella cinquina dello Strega), Rimbaud. La vita assente di un poeta dalle suole di vento (Mondadori, 1991, premio Selezione Campiello), Il dominio del cuore (Mondadori, 1996);  in saggistica, Mass-media, intellettuali, società (Bulzoni, 1976), Il gioco delle ombre. Incursioni di un critico nella letteratura del Novecento (SugarCo, 1985, premio Flaiano), I moralisti del Novecento (Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1995) e, con la moglie Francesca Pansa, Ennio l’alieno. I giorni di Flaiano (Mondadori, 2022). Le sue conversazioni con i poeti italiani sono raccolte in La promessa della notte (Donzelli, 2011, premio Estense). Ha tradotto le poesie di Paul Verlaine e ha curato l’opera poetica di Kikuo Takano (Il senso del cielo, Passigli, 2017). Critico letterario del «Messaggero», ha insegnato presso l’Università di Roma “La Sapienza” e la Luiss. È autore di film televisivi su Rimbaud, Flaiano, Leopardi. Dal 2017 è presidente della giuria letteraria del premio Flaiano.

in saggistica, Mass-media, intellettuali, società (Bulzoni, 1976), Il gioco delle ombre. Incursioni di un critico nella letteratura del Novecento (SugarCo, 1985, premio Flaiano), I moralisti del Novecento (Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1995) e, con la moglie Francesca Pansa, Ennio l’alieno. I giorni di Flaiano (Mondadori, 2022). Le sue conversazioni con i poeti italiani sono raccolte in La promessa della notte (Donzelli, 2011, premio Estense). Ha tradotto le poesie di Paul Verlaine e ha curato l’opera poetica di Kikuo Takano (Il senso del cielo, Passigli, 2017). Critico letterario del «Messaggero», ha insegnato presso l’Università di Roma “La Sapienza” e la Luiss. È autore di film televisivi su Rimbaud, Flaiano, Leopardi. Dal 2017 è presidente della giuria letteraria del premio Flaiano.

Credits

L’articolo originale, qui riproposto dietro gentile concessione dell’autore, che ringraziamo vivamente, uscì sul mensile culturale «Leggere» del dicembre 1992, n. 46, alle pagine 16-19; le immagini che lo accompagnano ne sono la riproduzione. La foto in alto è tratta dal documentario Oceano Canada, disponibile integralmente su RaiPlay.